1.1 車站概況

北京地鐵10號線工體北路站位于工體北路和東三環交叉路口,車站縱軸與東三環路平行,呈南北走向,與規劃的東西走向的M16線形成“十”字換乘關系。

工體北路站全長187 m,受三環路長虹高架立交橋的限制而采用分離島式暗挖結構,左右線均為單拱單跨斷面,凈跨10 m,分別位于高架橋兩側的輔路下,線間距45.5 m;線間設聯絡通道、迂回風道各兩條及4個出入口;預留與M16線換乘接口、通道接口及站廳預留接口。為滿足工期要求,在車站東北、西南側各設施工豎井1座。車站平面布置如圖1。

1.2 地質狀況

車站范圍主要地層由上至下依次為:人工雜填土和粉土填土層、粉土層和粉質粘土層、粉細砂層和中粗砂層、圓礫卵石層、粉質粘土和粘土及粉土層、中粗砂層、卵石圓礫層。

車站頂部位于粉細砂層中,底部結構位于卵石圓礫層中。施工范圍內存在上層滯水、潛水、承壓水,頂板位于潛水位以下0.4 m,底板位于承壓水位以下6 m。土層具中~低壓縮性,地層透水性較好,施工時易發生涌水、涌砂,開挖后的穩定性差。

圖1 車站平面布置示意圖

1.3 周邊環境

車站站體分置長虹高架橋兩側,橋樁距車站主體邊墻僅5.0 m,距迂回風道、橫通道邊墻僅3.2m。路面交通繁忙;周邊有中國文聯、中信實業銀行、外交公寓、兆龍飯店、交通部住宅樓等辦公、商業及住宅高層建筑物;地下各種管線密布,雨水管、污水管、上水管、電力管溝、熱力管溝、通信管線等地下管線33條,個別管線距車站結構僅0.7 m。

1.4 工程特點

周邊環境復雜,地下水位高且補給性強,沉降量控制要求嚴,防滲漏要求高。

2 施工方法--PBA法

為控制地面沉降變形,確保長虹橋、周邊高層建筑物和地下管線的安全穩定,通過比選,車站采用了對地層和周邊環境影響均較小的洞樁法(以下簡稱“PBA法”)施工。

2.1 原理

PBA法的原理就是將明挖框架結構施工方法和暗挖法進行有機結合,即地面不具備施工基坑圍護結構條件時,改在地下先行暗挖的導洞內施作圍護邊樁、樁頂縱梁,使圍護樁、樁頂縱梁、頂拱共同構成樁(Pile)、梁(Beam)、拱(Arc)支撐框架體系(PBA即Pile、:Beam、如c三個英文單詞的首位字母組合),承受施工過程的外部荷載;然后在頂拱和邊樁的保護下,逐層向下開挖(必要時設預加力橫向支撐),施工內部結構,最終形成由外層邊樁及頂拱初期支護和內層二次襯砌組合而成的永久承載體系。

2.2 特點

① 在非強透水地層中,將有水地層的施工變為無水、少水施工,避免因長期大量降水引起的地表沉降和費用增大,有利于保護地下水資源和降低施工措施費。

② 以樁作支護,穩妥、安全,也利于控制地層沉降,避免中洞法、CD、CRD、雙側壁導坑法多次開挖引起地面沉降量過大的缺陷和對初期支護的剛度弱化。

③ 與CRD、雙側壁導坑法等相比,拆除臨時工程量相對較少;結構受力條件也好,相對經濟合理。

④ 對結構層數限制少,對保護暗挖結構附近的地下構筑物和周邊建筑物的安全有利。

⑤ 在樁、梁、拱承載體系形成后,有較大的施工空間,便于機械化作業,從而加快進度。

⑥ 在水位線以上的地層中開設的導}同內施工孔樁,利用其“排樁效應”對兩側土體起到了支擋作用,可減少因流沙、地下水帶來的施工安全隱患。

3 工體北路站的施工方法和步驟

施工總原則是少分塊、快封閉,盡量減少荷載轉換次數和地層被擾動的次數。導洞掘進和主拱施工遵循“管超前、嚴注漿、短開挖、強支護、快封閉、勤量測”及“先護后挖,及時支撐”的原則。

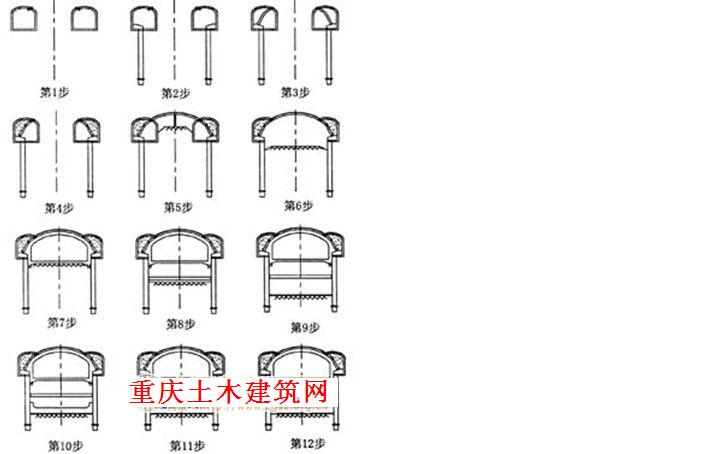

從豎井進入兩側導洞施工,導洞貫通后施作灌注樁。適時鑿除樁頭后施作樁頂鋼筋混凝土縱梁。以此在導洞內施作主體結構拱邊段,回填支護后背與導洞初期支護之間空間。以注漿小導管加固拱部地層,開挖上部土體,施作車站主體上部初期支護(以下簡稱主拱),并與兩側拱邊段聯成整體。在主拱的保護下開挖土體并施作中板和上部拱墻二次襯砌結構。分層實施下部開挖,分層架設橫撐和實施樁間初期支護,然后進行下部主體結構施作。施工步序如圖2。

圖2 洞樁法施工步序圖

具體做法如下:

第1步:超前注漿小導管加固地層,先開挖近橋樁側導洞,導洞臺階法施工,格柵噴混凝土支護。

第2步:導洞開挖支護完成后,用特制和改進的鉆機由內向外跳孔施工鉆孔樁(樁徑Φ800 mm、Φ1000mm,間距1.2m、1.5m),導管法灌注水下混凝土,鑿除樁頭后,施作樁頂縱梁。

第3步:在導洞內施作主拱格柵鋼架拱腳(即拱邊段),與導洞格柵鋼架預留接頭相連。

第4步:澆筑拱邊段后再進行背后回填。

第5步:超前注漿小導管加固地層后弧形導坑法開挖導洞間的拱部土體、施作初期支護,必要時設置臨時豎撐。

第6步:拆除臨時豎撐后向下開挖至中板下一定距離,拆除永久結構斷面內導洞格柵鋼架,拆除長度應根據監控量測嚴格控制。

第7步:依次施作拱墻部防水層、中板底模、中板澆筑、拱墻澆筑,預留邊墻鋼筋和防水層。

第8步:向下開挖至鋼管撐標高下0.5 m,樁間噴射50 mm厚C20混凝土找平,必要時進行樁間注漿加固,架設腰梁及鋼管撐。

第9步:繼續下挖至基底標高,樁間噴混凝土,施作底板墊層。

第10步:鋪設底板防水層及其保護層,澆筑底板及部分邊墻,邊墻水平施工縫應高出底板面1.5 m以上。

第11步:待底板達到設計強度。70%以上,跳拆橫撐及腰梁,鋪側墻防水層,澆筑側墻混凝土與上層邊墻相接。

第12步:施作站臺板等車站內部結構,車站土建施工完成。

4 施工關鍵技術

4.1 導洞開挖

(1) 施工難點:控制開挖所引起的地面沉降,確保地下管線和周邊環境安全穩定。

(2) 主要對策:1)確定合理的開挖順序,先施作近橋樁側導洞,超前另一側導洞不小于10 m。2)堅持先護后挖的原則分臺階開挖,加強初期支護,早封閉成環,控制導洞的沉降和變形。3)根據監控量測反饋信息調整支護參數和施工方法,以此作為安全保證的主要手段。

4.2 孔樁施工

(1) 施工難點:導洞空間狹小、有效空間僅4.0m;大粒徑(d≈20cm)卵石地層中成孔困難(樁長19~23 m)。

(2) 主要對策:1)根據洞內作業空間和地質情況定制或改進鉆機,提高成孔效率和質量。先后使用多種改型鉆機,其成孔時間分別為:GSD一50改型大口徑液壓鉆機8~14 h(Φ800 mm),XQZ一100型泵吸反循環機械鉆機36~60 h(Φ800 mm),GPS一Ⅱ型泵吸反循環機械鉆機36~48h(Φ1 000mm)。2)確定合理的鉆樁順序,搞好水下混凝土施工。由于樁間距僅為1.2~1.5m,為防止對臨近已成孔的擾動,采用由內向外的跳孔施工。鋼筋籠分節吊裝,現場連接。針對拆除鉆桿與吊裝鋼筋籠的時間長,易造成坍孔、沉碴厚度控制難的問題,采用泵吸清孔和壓舉翻起沉碴的方式進行處理。加強對各操作環節協調指揮,避免因混凝土泵送距離長造成堵管,規避各種可能的斷樁風險。3)導洞內場地狹窄,應分區域分段縱向布置鉆機設備、泥漿箱、管路及道路,以磚墻把鉆樁作業區和道路運輸分開。孔樁施作完后及時清除積水、浮漿和剩余混凝土,確保高效和文明施工。

4.3 主拱施工

(1) 施工難點:解決好主拱在初期支護與二次襯砌形成過程中的體系轉換和平衡,防止結構變形、失穩和破壞,避免出現地面及拱部的過量沉降和坍塌。

(2) 主要對策:1)遵循“先護后挖,及時支撐”的原則,少分部開挖、快封閉、早成環。2)做好超前地質預報,探明前方的水文地質情況。若存在滯水,通過探孔排出;接近管線位置時,實施超前管線探測,小導管加密注漿、加密格柵鋼架、設雙層鋼筋網、掌子面注漿等支護措施進行保護。3)堅持信息化施工,根據信息反饋調整支護參數,如果變形量和變形速率超過管理值時,立即采取應急預案,包括加強超前支護、初期支護、增設臨時支撐、改變開挖步驟、修改施工方案等。4)拆除臨時支撐時,對相應部位加強監控量測。

4.4 交叉口施工

(1) 施工難點:交叉口處荷載轉換復雜,結構易失穩;開口跨度大,操作空問小,對車站整體的施工組織和工期影響大。

(2) 主要對策:1)交叉口采用組合拱梁結構,鋼筋混凝土拱腳支承在縱梁上,水平梁連接初期支護格柵并分配荷載;主拱開挖設置側向開口加強環與臨時豎撐,側向開口加強環拱腳支承在縱梁上。2)側向開口采用6 m管棚加固與注漿,環向破除混凝土設置開口加強環,主拱開挖時設置兩排臨時豎撐,豎撐置于導洞壁上,主拱開挖支護10~20m后施工交叉口組合拱梁;圈梁站廳層成環后破除立體交叉拱梁侵人二襯斷面部分,拆除臨時豎撐,開挖核心土,施作通道二襯。3)早開聯絡通道,在左右線間創造平行作業條件以便加快施工進度。

4.5 站臺層結構防水和混凝土澆灌

(1) 施工難點:在逆作施工縫處受空間限制,施工中防水板的預留和保護困難、施工縫處的防水質量不容易保證等。由于混凝土收縮,在上、下部施工縫處很難澆灌密實而出現空隙,從而造成質量缺陷和安全隱患。

(2) 主要對策:1)施工縫設在受剪力較小且便于施工的部位,便于邊墻混凝土的施工。逆作施工縫留成臺階形式或斜縫。2)施工縫處設雙道遇水膨脹嵌縫膠或止水條和預埋回填注漿管等方法進行防水處理。

5 工程實施簡況

5.1 工期與進度

本工程合同工期880 d,2004年5月開工后,165 d施工導洞1100 m,每個工作面日均進度1.5~2.0 m;180 d施工鉆孔樁762根,1根/(天·臺);180d施工主拱503m,每個工作面日均進度1.2m。目前站廳層已全部完工,站臺層已完成90%,2007年一季度竣工。

5.2 防水效果

由于周邊降水,近乎為無水施工。根據施工記錄和質量檢驗記錄,預計可達防水質量要求。站臺層邊墻與站廳層有較明顯的施工縫痕跡,但無實體縫。

5.3 監控量測

在施工降水、導洞開挖、主體拱部開挖、拆除臨時支撐、主拱施工各階段,分別進行了地表下沉、拱頂下沉、橋樁沉降、管線沉降、水平收斂等項目的監控量測。累計地表沉降35~72 mm,拱頂下沉30~60mm,橋樁下沉6~15 mm,管線沉降7~19 mm,水平收斂10~25 mm;其中沉降量較大的為施工降水、導洞施工和主體拱部施工階段,沉降值最大的部位為交叉口。經與本項目風道CRD法施工比較,PBA法施工的沉降值小于CRD法。與北京地鐵10號線和5號線暗挖車站CRD法施工(地表下沉多在100mm以上,最大沉降值超過200mm)比較,本站洞樁法施工沉降量小,沉降控制效果良好。

6 疑議、不足和建議

(1) PBA法在宣武門車站和工體北路站均為無水施工,部分專家、同仁對其在有水地層中的施工心存疑慮。筆者認為,以目前的工藝和技術水平完全可以有效解決樁間止水問題;樁孔內傾問題也可通過提高成孔質量并設置適量外放予以解決。

(2) 站廳層先行施工策應了安全,但必然引起站臺層邊墻上部施工縫和防水層預留的困難和不足,可以考慮現澆結構全部順作,只需加強臨時支撐便可。

(3) 從工體北路站施工情況看,由于我司首次運用此法且有部分環節(如鉆機選型改造)未進行較全面的預研究引起一定程度的延誤,其工期進度方面的優勢未顯現,但該法對沉降控制和相鄰構(建)筑物的保護作用是顯而易見的。

(4) 對今后類似工程的設計、施工有如下建議:

① 充分考慮立體交叉結構尺寸、格柵連接的操作空間、防水層搭接長度、交叉口處圈梁尺寸和鉆機就位的空間,加大交叉口處導洞斷面;

② 做好地質調查工作,結合導洞斷面提前做好鉆機的選型;非巖質地層宜采用反循環鉆機。

7 結語

盡管存在臨時工程量和含水地層能否成功的爭議,北京地鐵10號線工體北路站應用PBA法,成功地解決了受工程水文地質條件、環境條件、車站埋深等多種因素的制約,攻克了施工中的難點和關鍵技術,達到了較為滿意的工程效果,為今后類似工程的施工提供了借鑒和參考。