一、工程概況

1.略

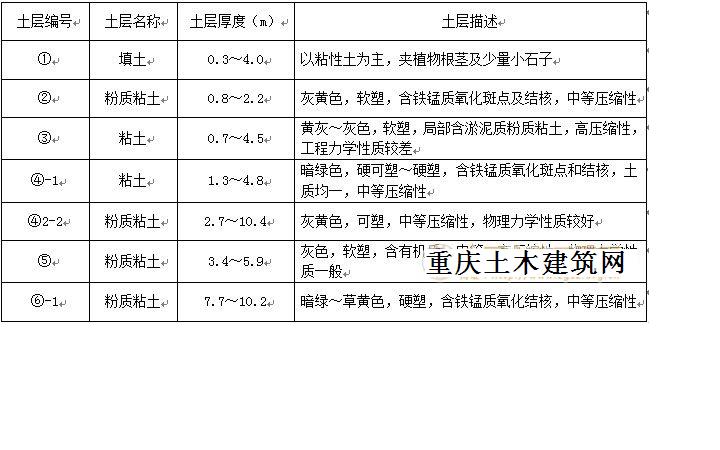

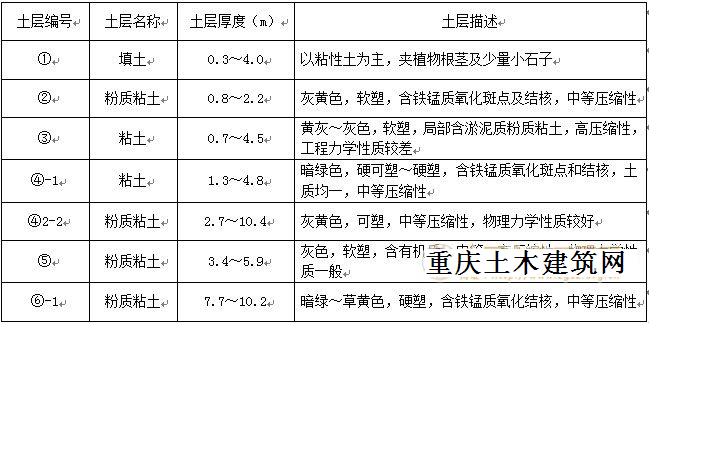

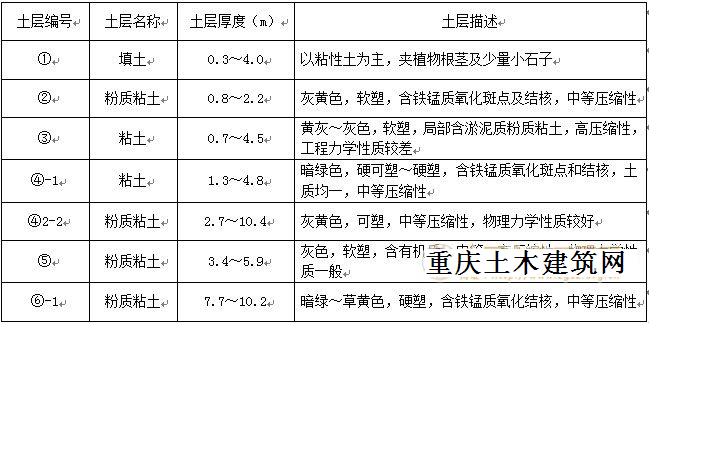

二、工程地質條件

對基坑工程有主要影響的工程地質、水文地質條件分述如下:

1.工程地質條件

本工程場地原來為耕地,整個場地地形較為平坦,起伏不大。基坑開挖影響深度范圍內各層地基土土性特征及分布規律自上而下分述如下:

2.水文地質條件

本場地地下水主要有淺部粘性土層中的潛水。淺部土層中的潛水主要賦存于淺部粘性土中(層①素填土、②層粉質粘土、③粘土),其中②層粉質粘土富水性差,地下水類型屬潛水型,主要受大氣降水和地表水影響,地下水與地表水有明顯的水力聯系, 水位隨季節而變化,埋深距地表下0.2~0.8米,水位年變化幅度為0.0~1.5米;場地內沒有對基坑產生影響的承壓水。

三、基坑周邊環境概況

基坑東側是河道,距本工程基坑上口線最小距離3米;西側是**公路,距基坑上口線大于20米;南側是河道,距基坑上口線距離大于7米;北側是預留用地,場地空曠。河道最大寬度約25米,水深約2.5米,河底在黃海高程-1.600米左右。

東側有一條高壓線,已準備遷線。周圍沒有需要保護的管線和建筑物。

四、基坑方案比選

五、基坑圍護設計

(一)設計依據

1、甲方提供的有關圖件

2、《大眾湖濱花園巖土工程勘察報告》

3、《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)

4、《浙江省建筑基坑工程技術規程》(DB33/T1008-2000)

5、《建筑基坑工程監測技術規范》(GB 50497-2009)

6、《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2002)

7、《基坑土釘圍護技術規程》(CECS96:97)

8、《建筑邊坡工程技術規范》(GB 50330-2002)

9、《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-2008)

10、《巖土工程勘察規范》(GB 50021-2001)(2009年版)

11、《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002)

12、《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB 50202-2002)

13、《土層錨桿設計與施工規范》(CECS 22:90)

14、《錨桿噴射混凝土支護技術規范》(GB 50086-2001)

15、現場踏勘及測量資料

16、其它有關規范及規程

(二)設計參數

注:

1. 抗剪強度指標C、φ值及極限摩阻力標準值根據勘察報告、規范及工程經驗綜合確定;其余指標由本工程的勘察報告提供。

2.本工程的勘察報告未提供填土的相關參數,計算時按經驗取值。

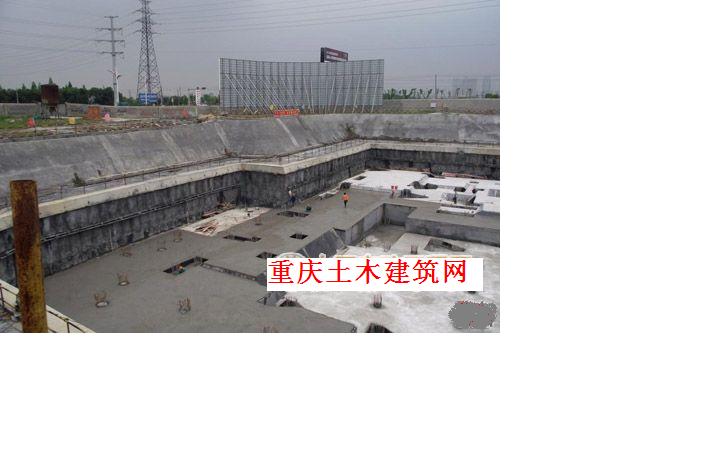

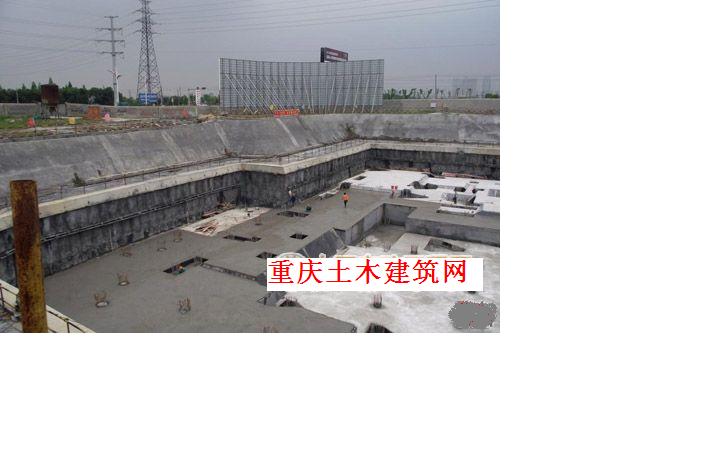

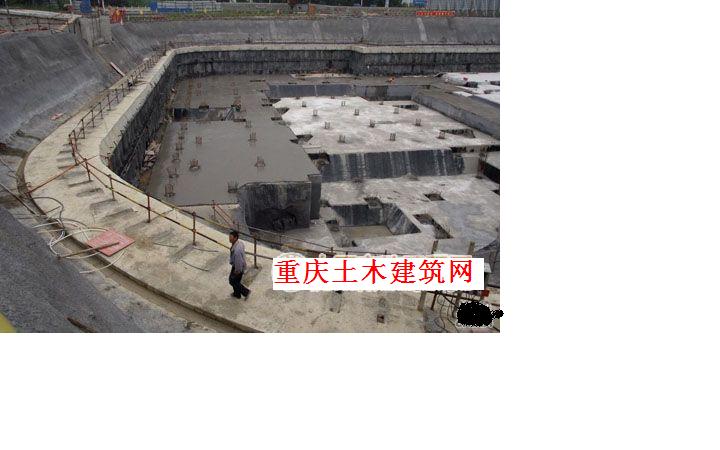

(三)基坑圍護方案設計

根據基坑周邊環境條件、工程地質、水文地質條件和基坑開挖深度,本著“安全可靠、經濟合理、技術可行、方便施工”的原則,確定本基坑采用上部土釘墻+下部樁(錨)結構的圍護方案。經綜合分析,確定基坑安全等級為:一級。

本工程±0.000相當于黃海高程2.950米,現場地面黃海高程平均為2.500米。

基坑設計總體思路:

由于本基坑側壁上部土質較好,故上部6米采用土釘墻圍護,可以發揮土釘墻造價低廉、施工速度快的優點,而下部采用樁(錨)結構可以充分利用鉆孔灌注樁剛度大、變形小的特點,為基坑的穩定和安全提供了有力的保證。樁后普遍留設5米寬的平臺(局部為3米),相當于樁后局部卸土,大大減小了樁的受力,使樁彎矩減小。對于樁和錨的關系,本次設計采用的是“強樁弱錨”,即土壓力主要由樁承擔,錨承擔一小部分,其主要作用是控制變形在規范允許值以內。

本工程基坑局部挖深為14米,如不采取適當的措施,將極大增加造價并延長工期,通過查閱相關文獻資料,如果能在樁前留一定寬度的土,則可以通過坑中坑的方式,降低樁的懸臂長度。上海地區成功經驗是淤泥質土中留出8~10米寬的土堤即可滿足要求,本工程的土質要比上海地區好,如果能留出8米以上寬度的土堤,厚度3米,即可將基坑深度由于14米降為11米,由于北側有大量的空地,故有條件按此方案執行。

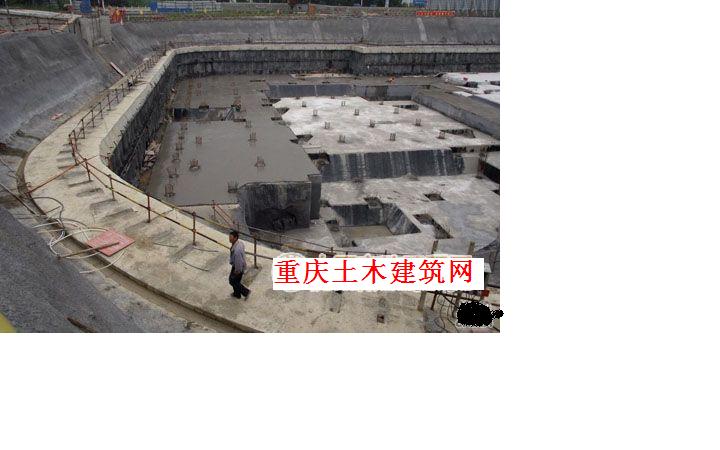

1區不靠河道或離河道較遠,基坑挖深11米,上部6米采用常規土釘墻圍護,留設5米寬平臺,下部5米采用樁錨圍護(詳見1區樁錨施工圖)。

2區位于北側,該區挖深實際上為14米,但由于留設了寬度很大的土堤,厚度也很大,故按11米挖深計算。土堤分兩層,第一層是2米厚,是屬于安全儲備用的,同時也為節省土方開挖量,下部3米厚的土堤才是最關鍵的,基坑深度也僅減了3米;該區域上部6米采用常規土釘墻圍護,留設5米寬平臺,下部5米采用樁錨圍護(詳見2區樁錨施工圖)。

3區位于東北角,該區挖深實際上為14米,但由于留設了一定寬度的土堤,雖土堤厚度也是5米,但是寬度變化較大,局部小于8米,偏于安全考慮,該區挖深按12.5米計算,上部6米采用土釘墻圍護,由于臨近河道,故第一排土釘位置偏下,上面補兩排3米長鋼管,下部采用雙排樁加錨進行圍護,由于雙排樁的門式剛架及樁前留土的反壓作用,該處能滿足要求。該區域前排樁樁距1米,后排樁樁距2米,由于計算軟件尚不能計算前后排樁不等距的情況,故均按1.5米計算,排距取為2米(詳見3區樁錨施工圖),經計算在完全不考慮土堤作用的情況,基本上能滿足要求。

4區位于東側,挖深為11米,上部6米采用土釘墻圍護,由于臨近河道,故第一排土釘位置偏下,上面補兩排3米長鋼管,下部5米采用樁錨進行圍護,(詳見4區樁錨施工圖)。

5區位于南側,挖深為11米,上部6米采用土釘墻圍護,下部5米采用樁錨進行圍護,樁前可留2米厚的土,但寬度不大,計算時沒有考慮土堤的作用,仍按11米計算,土堤作為安全儲備,同時也可以節省土方開挖量(詳見5區樁錨施工圖)。

根據“時空效應”原理,在基坑每邊的中部其變形是最大的,為此,在基坑邊長方向中部設置若干個門式剛架,只是一種構造措施,沒有參與計算。

3區、4區地面超載按10KPa取值,該區域坡頂嚴禁堆放任何材料或行走車輛。

1區、2區和5區地面超載按20KPa取值,該區域坡頂堆放材料或行走車輛應離開坡頂3米以上。

樁后平臺禁止堆放任何材料,計算時沒有考慮該平臺承受荷載。

土堤上可以堆放不超1.5噸/平方米的材料,并且堆放的材料應盡量靠近圍護樁為宜。

南側有一段填土較厚,由于本工程的上部土釘墻安全度較高,不用采取特殊的措施,如果開挖后土質比預想的要差,則可在該區段進行壓密注漿進行預處理。

綜上所述,整個工程根據不同區段地質條件、挖深、周圍環境的不同、結合本公司處理類似工程的經驗可將基坑劃分為五個區段分別進行設計,使用理正軟件、采用《建筑基坑圍護技術規程》(JGJ120-99)及其計算方法,經計算,各區段的各項安全系數均滿足現行通用的技術標準。計算結果詳見各區計算書。

六、基坑降水和排水

本工程基坑挖深范圍內均為弱透水性土層,不需要采取降水措施,只需做好坑內外明水排除即可。

基坑內外明水由總包單位在坡頂、坑底四周采用排水溝和集水井排除。排水溝邊緣離開邊坡坡腳必須大于0.3m,宜設在離擬建建筑基礎邊凈距0.4m以外,排水溝底面應比挖土面低0.3m,集水井底面應比溝底面低0.5m以上。集水井宜設置在基坑四角或每隔30~40m設置,內置潛水泵抽水,排水點應遠離基坑至少20米,如水排入市政管道,必須設置沉淀池。

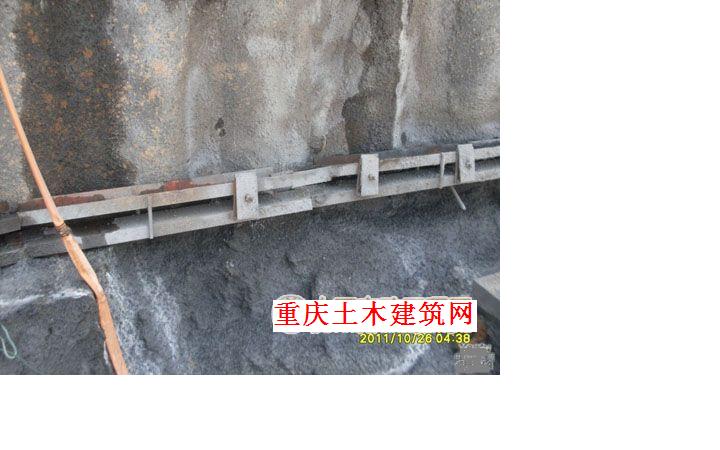

當基坑側壁出現分層滲水時,可按不同高程設置導水管等構成明排系統,導水管可采用塑料管、毛竹或鋼管,長度為500mm,縱橫向間距不大于2米;可根據坡面的濕潤情況,直接在坡面上開洞泄水。當基坑側壁滲水量較大或不能分層明排時,宜采用導水降水方法。基坑明排尚應重視環境排水,當地表水對基坑側壁產生沖刷時,宜在基坑外采取截水、封堵、導流等措施。

七、基坑監測與檢測

(一)基坑監測

從土方開挖至基坑回填期間,應做基坑監測工作,監測內容主要如下:

本工程按一級基坑進行監測。

1.監測項目

為了確保施工安全,對整個基坑工程進行必要的監測和分析,以便及時掌握信息,進行信息化施工。根據《建筑基坑工程監測技術規范》(GB 50497-2009),結合本工程實際,應測項目為:土釘墻(排樁)頂部水平和豎向位移(兩點合一)、深層水平位移、錨索內力、地下水位。

土釘墻邊坡頂部的水平和豎向位移監測點應沿基坑上口線布置,周邊中部、陽角處應布置監測點。監測點水平間距不宜大于20m,每邊監測點數目不宜少于3個,水平和豎向位移監測點宜為共同點。

排樁頂部的水平和豎向位移監測點應沿冠梁布置,周邊中部、陽角處應布置監測點。監測點水平間距不宜大于20m,每邊監測點數目不宜少于3個,水平和豎向位移監測點宜為共同點。

土體深層水平位移監測點宜布置在基坑上口線的中部、陽角處及有代表性的部位。監測點水平間距宜為20~50米,每邊監測點數目不應少于1個。測斜管深度不小于1.5倍的基坑挖深。

地下水位監測點沿基坑四周布置,間距為20~50米。

錨索的內力監測宜采用專用測力計、鋼筋應力計或應變計,錨索施工完成后應對專用測力計、鋼筋應力計或應變計進行檢查測試,并取下一層土方開挖前連續2d獲得的穩定測試數據的平均值作為初始值。

3.監測報警值

基坑工程監測報警值應由監測項目的累計變化量和變化速率值共同控制。

若土釘墻監測點的累計水平位移達到24mm、其水平位移速率達到10mm/d或連續三天變形速率達到7mm/d,累計豎向位移達到24mm或其豎向位移速率達到5mm/d,或連續三天變形速率達到3.5mm/d,應立即報警并采取加強措施。

若排樁監測點的累計水平位移達到25mm、其水平位移速率達到3mm/d或連續三天變形速率達到2.1mm/d,累計豎向位移達到20mm其豎向位移速率達到3mm/d,或連續三天變形速率達到2.1mm/d,應立即報警并采取加強措施。

深層水平位移累計達到30mm或變形速率達到3mm/d應報警。

地下水位變化累計達到1000mm或變形速率達到500mm/d應報警。

錨索內力達到構件承載能力設計值的60%時,即156.24 KN時應報警。

詳見監測點布置圖及監測單位的監測方案

(二)基坑檢測

1、土釘應按下列規定進行質量檢測:

土釘采用抗撥試驗檢測承載力,由于本工程周邊沒有需要保護的建筑物及管線,且土質較均勻,所以只要從1、2、5區選2根土釘、3和4區選1根土釘做單根土釘抗撥試驗即可,試驗采用非破壞形式,當抗拉力達到下到值時可停止試驗并認為抗撥承載力滿足要求:1、2、5區第三排土釘達到15.6x1.25x1.1=21.45KN、第四排土釘達到45.4x1.25x1.1=62.4KN,3和4區第一排土釘達到25x1.25x1.1=41.25KN。

2、錨索因為要施加預應力,可以對承載力進行檢驗,故不必進行專門的驗收。

3、面層噴射混凝土厚度應采用鉆孔檢測,鉆孔數宜每100m2面積一組,每組不應少于3點。

4、鋼筋和混凝土檢測項目按相關規范執行。

八、施工要點及對土方開挖的要求

1、應用信息法施工,根據監測結果及時調整施工方案、施工順序并采取必要措施以確保基坑的安全。

2、挖深發生變化或地質條件與勘察報告不符需通知設計單位調整設計方案。

3、本基坑土方應先開挖至底板底標高,然后再單獨開挖承臺土方。土方開挖單位應與圍護施工單位密切配合,嚴格按基坑設計要求進行開挖,嚴禁超挖亂挖,每天挖土前,要與圍護單位溝通,根據天氣情況和施工能力,在滿足設計要求的情況下,合理安排好挖土與圍護施工的流水作業。土方開挖應分段分層施工,每段開挖長度不超過20米,嚴格按工況圖挖土。嚴禁一次開挖土方深度超過設計規定,絕對禁止一次開挖到底。挖土過程中,如有異常現象或達到報警值,應暫停挖土并及時通知有關單位,找到原因或采取加強措施后再繼續挖土。

4、基坑周邊超載不得超過設計荷載限制條件。

5、土方開挖完成后應在24小時內進行墊層施工,防止水浸和暴露,并應及時進行地下結構施工,坑底應留20cm厚土方用人工清理。

九、基坑搶險應急措施

本工程基坑圍護較復雜,影響其安全穩定的因素多,必須隨時做好應付各種可能出現的不利情況,及時采取搶險加固措施。

1、基坑開挖前應備足草包、塑料布、水泥、水玻璃、鋼管等應急物資。

2、雨季施工應防地下水回灌,施工中應快速封閉來水通道,加強巡查,地表出現裂縫時及時用稀水泥漿灌填。

3、如果上部土釘墻位移達到預警值,應立即停止開挖土方,并且要在坡前迅速回填土或坡頂卸土,使變形不再發展。

4、排樁位移過大可采取樁后卸土或增加錨桿的措施。

5、如發現基坑側壁滲水量大,如泄水管中的水成流狀時,應查明原因,增加泄水管或在坡頂通過壓密注漿來止水。

十、其它注意事項

1、監測應在基坑開挖前取得初始數據;

2、基坑設計前已對現場周圍管道情況進行踏勘,如現場開挖后發現情況與踏勘時不符,應及時調整方案。

3、必須嚴格按設計的深度及坡比挖土,如果不按設計施工,基坑的安全性將得不到保證。

4、鉆孔灌注樁施工時應隔孔施工。

5、為防止雨季時河水上漲倒灌入基坑內,提如下兩點建議:一是盡早施工河道的護岸;二是基坑至護岸之間全部進行硬化,其它部位硬化處理范圍為基坑邊5米;三是準備大量的土工袋,一旦河水上漲可以臨時筑堤擋水。

6、開挖外圍承臺時應跳挖,挖好一個立即砌磚胎膜。

|

|