在山區及丘陵區進行高速公路的施工建設時往往會形成挖方、填方以及隧道洞口邊坡,因此邊坡穩定性問題成為該類區域高速公路建設的主要工程地質問題。邊坡的滑坡失穩破壞是一種重要的地質災害,尤其是隧道洞口邊坡失穩會造成局部環境破壞[1]。因此,根據不同類型滑坡的滑體特征和滑動特征,正確評價邊坡的穩定性,并采取經濟合理的治理措施,在工程建設過程中顯得極為重要。

1 工程概述

湖北某山區高速公路隧道位于秦嶺、大巴山余脈,隧道呈近東西向展布,左幅長322m,最大埋深約57m;右幅長311m,最大埋深約69m。隧道毛洞寬約12m,高約10m,隧道洞口段圍巖等級為Ⅴ級,擬在洞口設置5m明洞,20m超前管棚支護。隧道仰坡設計按1:0.75刷坡,采用φ25L4.0m中空注漿錨桿防護;隧道洞口段接高填方路堤,下設鋼筋混凝土拱涵跨越沖溝。隧址區屬構造剝蝕丘陵-低山地貌區,地形起伏較大,植被較發育。隧道軸線經過地段地面高程約245~510m。隧道進出口地形坡度稍陡,自然坡腳約20~30°,坡腳為青石溝溝底,有季節性流水。該區域地質構造十分復雜,具有典型活動型地殼構造和時空演變規律,巖漿活動頻繁,區域變質作用普遍,褶皺、斷裂十分發育,褶皺多扇形及倒轉構造,斷裂有正、逆、平移等類型。表層分布第四系殘坡積層,基底巖石為元古界武當山群擋魚河組片巖。

2 隧道洞口穩定性影響因素及破壞模式

隧道洞口段施工與邊坡穩定相互影響。洞口段開挖已經破壞了山體的自然平衡,進洞施工時進一步減少了山腳的支撐,使得進洞施工時邊仰坡變形增加;同時,邊坡變形后對洞口段支護結構的壓力增大,導致支護結構受力不利。對于坡面平行型邊坡,邊坡出現的病害為隧道開挖誘發山體滑坡和隧道拱頂薄弱處塌方,隧道支護結構受地形偏壓的影響受到不對稱荷載而出現開裂、噴層剝落等病害;對于坡面正交型邊坡,開挖導致隧道上方巖體向隧道內移動,當隧道埋深較淺時地表會出現較大沉降,當邊坡較高且防護不及時可能出現滑坡或者坡面開裂等情況。為避免施工時邊仰坡出現塑性區或者限制塑性區的發展,減小松動范圍,防止邊坡破壞,需要在隧道進洞前對邊仰坡進行支護,限制邊坡位移[1]。

2.1 隧道邊坡穩定性影響因素

影響邊坡穩定性的基本因素是多種多樣的,對于隧道邊坡,首先要從隧道所處地質的結構狀況、力學特性出發,再結合具體的工程因素和自然因素等綜合分析,尋求各因素的影響特點和關系[2]。

1)地質結構的影響

對于處于巖質地區的隧道,洞口巖體中結構面的存在是影響巖質邊坡穩定性的重要因素之一。不穩定巖體往往是沿著1個適宜的結構面或多個結構面的組合邊界發生剪切滑移、張拉破裂和錯動變形等,從而造成巖體邊坡的失穩。

對于處于土質地區的隧道,邊坡的破壞無不與地表水的沖刷、侵蝕有關,而土體自身的凝聚力對邊坡穩定的影響最大。

2)地應力的影響

地應力包括自重應力、地質構造應力、地震應力、溫度應力以及有關物理化學作用所引起的應力等。由于隧道的開挖,工程活動形成的二次應力場的疊加、干擾和調整問題,破壞了邊坡巖土體的相對平衡的應力狀態,進而進一步加劇了巖體的物理力學狀態的復雜性,初始應力狀態重新分布,不僅表現在應力釋放方面,而且表現在應力集中方面,這對于洞口處的邊坡穩定是很不利的。

3)其他因素的影響

在施工過程中,由于隧道的開挖,可能破壞原有的穩定控制界面,將原有的控制界面帶間的水流閉路系統破壞,形成滲流通道,使得界面上的黏性參數大幅降低,導致邊坡的滑移破壞。

2.2 隧道邊坡破壞模式

在隧道工程中,邊坡的破壞模式主要表現為以下幾種:1)邊坡噴層剝落破壞;2)張拉破壞;3)剪切破壞;4)局部塌陷破壞;5)雨水沖刷破壞;6)洞口初期支護失穩破壞。其中,比較常見的是剪切擠壓破壞和拉裂破壞。對于隧道邊坡的破壞模式,可以分為以下幾種:平面滑動破壞、楔形破壞、崩潰破壞、局部塌陷破壞和堆塌破壞[3]。

3 隧道洞口滑坡特點

隧道洞口開挖整平過程中,山體邊坡發生滑動,地表出現開裂變形,嚴重影響隧道洞口段的施工。滑坡區自下向上主要分為3個平臺,第1級平臺標高約275m,第2級平臺標高約為289m,第3級平臺標高約為298m。滑坡體平面上呈“簸箕”形,主滑方向75°,滑坡后緣高程312m,前緣高程275 m,前后緣高差37 m,傾向東側沖溝。

3.1 滑體及滑床特征

滑坡體物質成分主要為第四系殘坡積碎石土,褐黃色,主要由碎石土組成,碎石由強風化片巖碎塊石組成,稍密-中密,土石比2:8,碎石粒徑一般為2~5cm,少量大于20cm。其中K3、K4鉆孔土石比6:4,粉質黏土含量較高,呈可塑狀。該層厚度3.95~8.80m。

滑床物質成分為片巖,灰綠色、深灰色,變晶結構,片狀構造,主要礦物成分為云母、石英,根據巖石風化程度可分為強風化帶和中風化帶。采取中風化巖石樣作飽和單軸抗壓強度試驗,抗壓強度9.52~21.94MPa,平均值為16.53MPa。

3.2 滑面特征

從滑體的物質成分及變形特征分析,滑坡為土質滑坡,滑面為土巖接合面。滑面整體傾角18°,土巖接合面處黏性土含量較高,呈軟塑狀態,地下水在此遇阻后浸泡軟化土體。

滑坡體主要位于隧道左洞及兩側,前緣為現隧道洞口開挖的175m高程坡腳,跨2幅隧道的洞口段;后緣位于山間小路西側陡坎附近,陡坎局部基巖出露;南北兩側邊緣斜裂隙發育,地表變形界限較清晰。

滑坡體第2級平臺垂直下陷最大達2.8m,平均下陷1.8m,形成拉張裂縫寬30cm以上,中部形成多處拉張裂縫,滑坡后緣第3級平臺拉張裂縫平均寬7cm,南北兩側形成剪切斜裂縫,寬度5~20cm不等。滑坡體縱長約90m,橫寬約40~70m,平均厚度約6.0m,面積約5400m2,體積約32400m3,該滑坡屬于小型淺層土質滑坡。

4 邊坡穩定性分析

隧道邊坡采用了削方減載法,通過減輕滑坡致滑段的滑體超重部分,減小滑體的下滑力,使得滑坡趨于穩定。通過數值模擬,分析了隧道邊坡坡腳開挖時的情況,并且模擬削坡卸載的3種方案:1)沿表面地層線削坡1m厚度;2)沿表面地層線削坡1.5m厚度;3)沿表面地層線削坡2m厚度。

4.1 分析方法

采用強度折減法進行邊坡穩定性系數計算。強度折減法就是運用式(1)和式(2),不斷調整土體的強度指標c、,然后對邊坡進行數值分析,通過不斷增加折減系數,反復分析邊坡,直到其達到臨界破壞狀態,此時得到的即為穩定安全系數[4]。

4.2 模型建立與計算參數的選取

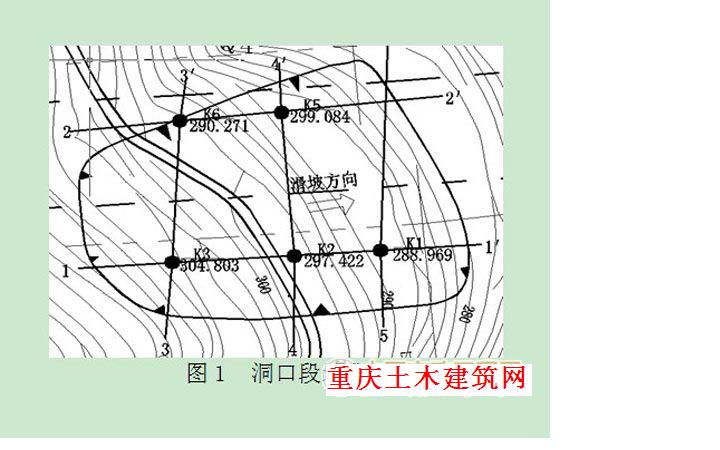

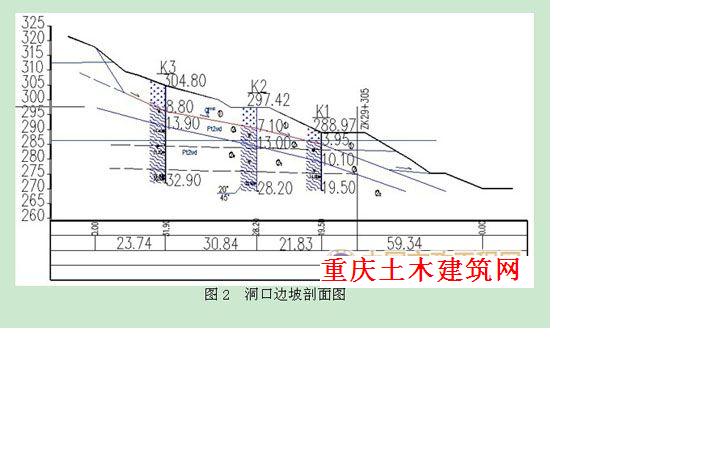

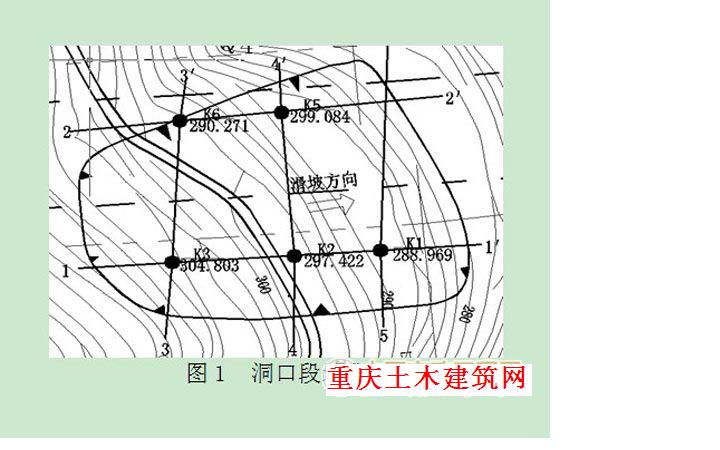

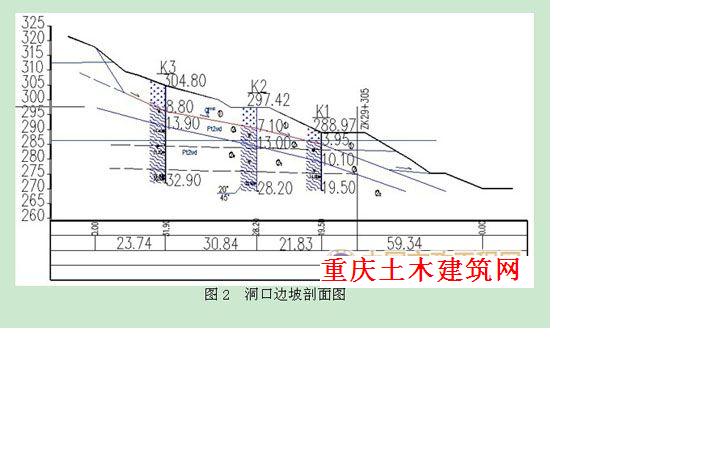

由于地質情況的復雜性和不確定性,考慮到勘查的滑坡體范圍和洞口地形(見圖1)以及洞口邊坡剖面(圖2),確定該隧道進洞口邊坡模型X方向邊坡長為90m,Y方向研究厚度為0.5m,Z方向邊坡高度為37m。邊界條件中,平行于XOZ面的兩側為Y方向約束,平行于YOZ面的兩側為X方向約束,平行于XOY面的底面為固定約束,模型上表面為坡面,取為自由邊界。

在進行模擬時,整個模型分為表層碎石土層、中層強風化巖層以及下層中風化巖層,邊坡表層碎石土層采用elastic(彈性)模型,厚度為6m;強風化及中風化巖層采用mohr(摩爾庫倫)模型,強風化巖層為6m,中風化巖層為24m。在整個建模過程中,應用實體單元模擬整個邊坡結構。

模型模擬時采用的地質參數見表2。

4.3 數值模擬計算結果分析

通過數值模擬得出隧道洞口邊坡在自然情況、坡腳開挖以及幾種工程削坡處治狀態下的穩定性系數,詳細見表3。

通過理論分析得出,邊坡的最不穩定部分為坡體前緣,因此需要在施工時密切監控前緣的位移變形,進洞時對初進洞部分采取有效的加固措施,保證邊坡的穩定性。削坡卸載方案中,隨著削坡厚度的增加,邊坡的最大豎向位移呈現先減小后增大的趨勢。這說明在削坡過程中,削坡的厚度對于邊坡的穩定性有相應的影響,削坡厚度過小,則不能完全達到卸載的效果;而當削坡厚度過大,則對坡體產生較大的擾動,從而影響到巖土分界面。

通過理論分析得出,邊坡的最不穩定部分為坡體前緣,因此需要在施工時密切監控前緣的位移變形,進洞時對初進洞部分采取有效的加固措施,保證邊坡的穩定性。削坡卸載方案中,隨著削坡厚度的增加,邊坡的最大豎向位移呈現先減小后增大的趨勢。這說明在削坡過程中,削坡的厚度對于邊坡的穩定性有相應的影響,削坡厚度過小,則不能完全達到卸載的效果;而當削坡厚度過大,則對坡體產生較大的擾動,從而影響到巖土分界面。

隨著削坡厚度的增加,邊坡穩定性安全系數不斷增大,邊坡穩定性逐漸增強。

通過數值模擬計算,得到了不同工況下的邊坡的最大豎向位移,其結果見表4。

結合邊坡穩定性系數分析結果,考慮到削坡土方工程量、成本以及邊坡加固效果,建議采用削坡厚度為1.5m的削坡卸載方案。

5 結語

坡腳開挖對于邊坡穩定性的影響較大,由于坡腳開挖導致邊坡豎向位移增大,在采用了削坡卸載方案后,邊坡的豎向位移明顯減小,說明其邊坡加固措施是有效的。結合數值分析結果以及工程實踐經驗,該工程滑坡治理采取地表排水+自鉆式錨桿注漿+工程削坡卸載(削坡厚度1.5m)相合的方法,取得了很好的效果。